Отдых по-советски: О каких курортах мечтали граждане СССР, и кто мог их себе позволить

Право на оздоровительный отдых в СССР было прописано Конституцией. Все советские граждане четко знали, что отечественные курорты – лучшие в мире. Да и профсоюзный билет играл на руку этому убеждению, обеспечивая копеечный отдых за однопроцентный взнос. Несмотря на то, что Малибу, Майами и даже Анталия были советскому человеку недоступны, внутренние союзные курорты успешно принимали миллионы туристов со всех уголков страны.

Культовая Евпатория и горбачевский Форос

Евпатория считалась главной детской здравницей.

В Крыму при СССР было построены сотни пансионатов и санаториев, куда устремлялись отпускники со всех уголков Союза. Несмотря на отсутствие современной системы “все включено” и изысканных увеселений, Крым щедро одаривал отдыхающих уникальным целебным воздухом и чистейшим морем. Если кому не удавалось достать заветную путевку, отправлялись в Крым «дикарем». Такой вид отдыха располагал к максимально тесному приобщению к природе и пользовался в обществе особой популярностью.

Ялтинская набережная, 1980 год.

В 70-е отпуск в Евпатории превратился в культовый. Город предлагал множественные пляжи, целебную воду всех уровней минерализации, лечебные озерные грязи и соли. Это место с сухим комфортным климатом подходило любому отдыхающему без поправок на возраст и состояние здоровья. Но местная атмосфера свободы и веселья все же завоевала звание самого молодежного советского курорта. Крымская Ялта в представлении не нуждается. Во времена СССР имя этого города было символом курортного шика. В крымском Форосе на правительственной даче проводил время с семьей генсек Горбачев. Там его и заперли в 1991-м в августовский путч. А Раиса Максимовна не раз говорила, что будет отдыхать только в Крыму, называя легендарный Сочи помойкой.

Юрмальский рай и элитные отдыхающие

Легендарный юрмальский ресторан «Юрас Перле».

В отличие от Крымского побережья, куда совершались массовые паломничества, Юрмала становилась местом отдыха людей с высокими запросами, связями и знакомствами. В советское время этот курорт был для остального СССР почти заграницей. Там жизнь текла иначе и, по свидетельству очевидцев, люди выглядели по-другому. Это место прочно ассоциировалось с творческой богемой.

Ленком в Юрмале.

Раймонд Паулс, инициировавший международный музыкальный конкурс, Лайма Вайкуле, танцевавшая в местном варьете, Павлиашвили и Малинин, начавшие вокальную карьеру с Юрмалы… Об этом райском местечке у Рижского залива мечтал, наверное, каждый. В Юрмалу можно было приехать с палаткой и провести незабываемое время под открытым прибалтийским небом у моря. Для этого организовывались оборудованные спецкемпинги.

Всесоюзные круизы по Волге и роскошные теплоходы

Речной теплоход «Советский Союз».

Довольно популярным форматом отдыха в СССР считались речные круизы по Волге и притокам. Как правило, маршруты теплоходов проходили по объектам грандиозного строительства и ленинским местам. Стоимость такого путешествия была более чем доступна.

Теплоход «Михаил Лермонтов» на Волге.

В 80-е трехнедельное плавание по Средиземному морю обошлось бы в восемь сотен рублей. А цена круиза Москва-Астрахань уровня люкс не превышала средней зарплаты в 150 деревянных. Плавучие курорты могли похвастать уровнем комфорта. Лучшие из них служили рекламой советского благополучия. Каюты, помимо санузлов, оснащались двуспальными кроватями, а в пользовании путешествующих имелись кинозалы, бассейны, бары и музыкальные салоны.

Русский Монте-Карло

Отдыхающие Гагры.

Гагра стала курортом союзного значения сразу же после установления там советской власти. Множественные санатории, целебные источники и особый морской климат привлекали в Абхазию туристов со всех республик. Не зря после ВОВ на местном побережье отстроил дачу сам товарищ Сталин. Истинным образцом ландшафтного дизайна, как сегодня сказали бы, являлся гагринский парк принца Ольденбургского. Родственник царя планировал построить на этом отрезке черноморского побережья «русский Монте-Карло». По его инициативе в Абхазию завезли сотни видов вечнозеленых растений со всего мира. В Гагре поселились финиковые пальмы с Канарских островов, кокосовые южноамериканские деревья, сирийская мальва, гималайские кедры, олеандры и агавы.

Советская Абхазия.

Купальный сезон здесь продолжался не менее полугода – с мая до ноября. Гагрские ответвления Большого Кавказского хребта максимально близко подходят к морю, создавая свой теплый микроклимат и защищая местность от холодных ветров. Благодаря этому явлению Гагру называли самым теплым местом Черноморского побережья. Но бронировать путевки на столь популярный курорт приходилось задолго до приезда, да и хватало не всем.

Здравница европейского значения

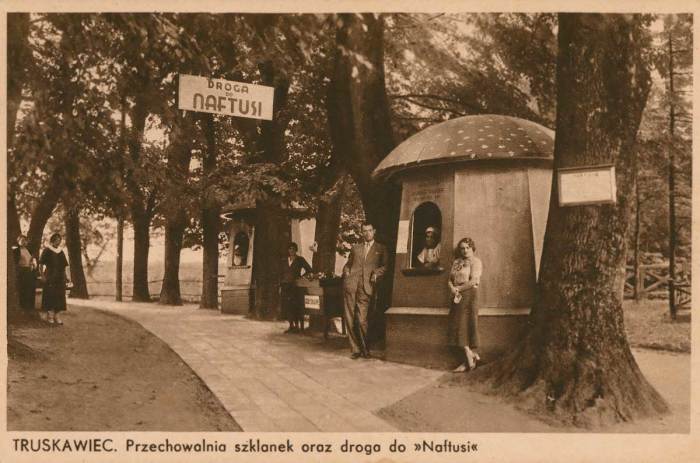

Трускавец был популярным польским курортом.

Лечебный курорт Трускавец был популярен ещё до прихода туда советской власти и даже до польского господства. Тамошнюю «Нафтусю» еще в 1836-м исследовал и описал химик-аптекарь Торосевич. По уровню востребованности в начале 20 века это место приравнивалось к чешским Карловым Варам. Вот только в отличие от престижных европейских здравниц Трускавец был доступен простому советскому гражданину.

Трускавец, бювет. 1958 год.

В 1931-м здесь проживали около 3000 местных, а отдыхающих приезжало около 15 тысяч в год. Полвека Трускавец был советским, заслуженно завоевав имя Всесоюзной здравницы. За этот период здесь построены санатории-высотки, новые бюветы минеральной воды и буровые скважины. Трускавец очень быстро преобразился, и побывать здесь считалось делом престижным.

Место отдыха царской семьи и советские горнолыжные забавы

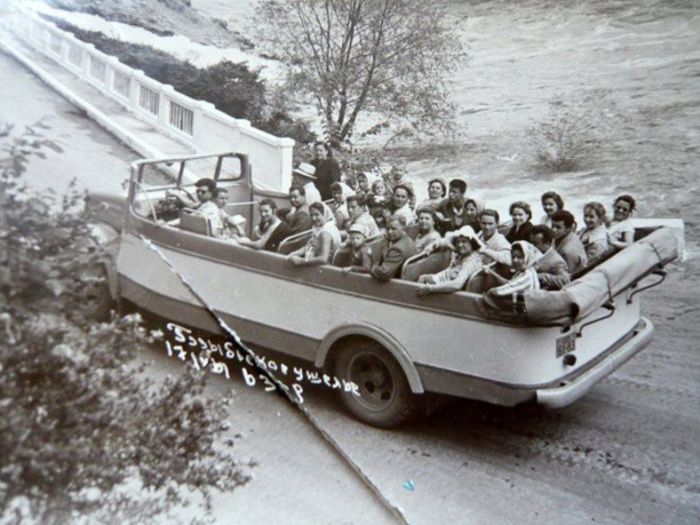

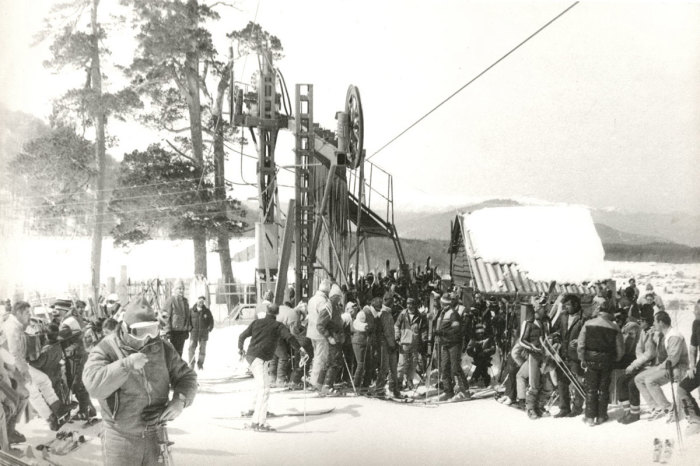

Советские лыжники в Бакуриани.

В грузинском Бакуриани любили отдыхать еще члены царской семьи Николая II. С тамошних гор берут своё начало известные на весь мир боржомские источники. В советские времена этот курорт стал необычайно популярным среди активных туристов. В 80-е в Бакуриани регулярно тренировалась сборная горнолыжников СССР. Курорт полюбился не только любителям лыжных прогулок, но и обычным людям, оценившим тёплую зимнюю атмосферу грузинских гор.

Нижняя станция подъёмника Татрапома на Кохте в Бакуриани, 1987 год.

«К морю и солнцу!». О летнем отдыхе в СССР

В подкасте «Всё идёт по плану» писатель и режиссёр Владимир Козлов рассказывает о жизни в СССР, развеивает мифы и опровергает фейки.

Сегодня VATNIKSTAN публикует текстовую версию выпуска об отдыхе и курортах в советское время — куда ездили, сколько стоили путёвки и легко ли было их получить, а также какие форматы летнего времяпрепровождения существовали.

«На море». Фото Виктора Ершова. 1970‑е годы

«На море». Фото Виктора Ершова. 1970‑е годы

Привет! Это — Владимир Козлов с новым эпизодом подкаста «Всё идёт по плану».

Приближается время летних отпусков, и в сегодняшнем эпизоде я хочу поговорить о том, как в советское время отдыхали и ездили в отпуск.

Советское государство постоянно декларировало важность отдыха для своих граждан. Ещё 4 апреля 1919 года вождь большевиков Ленин подписал декрет «О лечебных местностях общегосударственного значения».

В статье 119 Конституции СССР 1936 года было записано, что граждане СССР имеют право на отдых, включая «предоставление для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, клубов и домов отдыха». Такая же статья была в конституции 1977 года, последней советской конституции.

В Большой советской энциклопедии 1977 года, в статье «Санитарно-курортное лечение» сказано, что в СССР на начало 1976 года было около 400 курортов, 2400 санаториев и пансионатов с лечением на 504 тысячи мест, 6203 дома и базы отдыха и пансионатов на 828 тысячи мест. В интернете я нашёл расчёт одного из пользователей «Живого журнала», согласно которому при отдыхе в течение 20 дней за летний период (с 1 июня по 10 сентября) весь этот санаторно-курортный комплекс мог принять 6 миллионов человек, что не так уж много, учитывая, что в 1976 году население СССР составляло 255,5 миллиона человек.

Ещё в 1960 году большинство санаториев и пансионатов Советского Союза перешло в управление ВЦСПС — Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов, — и путёвки туда стали распределять через профсоюзные комитеты, существовавшие на всех заводах, фабриках и прочих предприятиях и организациях. Те, кто любит рассуждать о том, как хорошо жилось в СССР, в качестве аргумента приводят, что профсоюзы выдавали часть путёвок бесплатно, а ещё какую-то часть — за 30% от стоимости. В интернете я нашёл скан советского журнала со статьёй об отдыхе граждан СССР, в которой сказано буквально следующее:

«Путёвка в санаторий на 24 дня стоит 120 рублей, а рабочие и служащие, отдыхающие по профсоюзным путёвкам, платят 36 рублей».

Звучит это, конечно, красиво, но с реальностью 1980‑х годов, которую я застал и помню хорошо, сочетается мало. Формально наша семья находилась в «привилегированном» положении: папа много лет был заместителем председателя профкома завода, на котором работал — «завкома», как это тогда называлось. Должность эту он занимал «на общественных началах», никаких доплат не получая. Вот председатель завкома был «освобождённым» — получал зарплату и больше ничем не занимался.

«На Чёрном море». Фото Александера Йирушека. 1970‑е гг.

«На Чёрном море». Фото Александера Йирушека. 1970‑е гг.

По логике папа должен был легко получать доступ к путёвкам на отдых, если не бесплатным, то, по крайней мере, за 30% стоимости. В реальности такого не происходило — может быть, происходило раньше, в 1970‑е годы. Но в 1980‑е годы путёвки на отдых родители покупали не за 30% стоимости — может, какая-то «профсоюзная» скидка и была, но не такая большая. И, даже имея доступ к распределению путёвок, «отхватить» что-то сносное для себя папа мог с трудом. И чем дальше, тем сложнее это было.

В 1979 году, перед моим поступлением в школу, мы с родителями ездили в дом отдыха на озере Нарочь — популярном месте у белорусов и сегодня. Через год, когда я закончил первый класс, папе досталась путёвка в Гагру — не в пансионат или дом отдыха, а, как тогда это называлось, «туристическая» — по ней полагалось оплаченное проживание в частном секторе и талоны на питание в столовой. Количество путёвок было ограничено, и поэтому мама поехать с нами не смогла.

Ещё через год мы с родителями отдыхали в пансионате «Дзинтарс» в Юрмале. Пансионат запомнился деревянными корпусами с осыпающейся краской и огромным помещением столовой. На меня, девятилетнего, гораздо большее впечатление произвела экскурсия в Ригу — первый крупный город, где я побывал (на тот момент даже в Минске я был только проездом).

В следующий раз мы поехали семьёй на отдых через три года, летом 1984-го, и это был уже уровень пониже — «база отдыха». Ничего лучшего найти просто не получилось. Помню, меня поразило количество этих «баз отдыха», тянувшихся вдоль побережья Чёрного моря неподалёку от Одессы, в курортной зоне Каролино-Бугаз. Видно было, что построены эти базы отдыха были сравнительно недавно, и, как правило, строили их для своих сотрудников заводы, фабрики, колхозы.

Как я сейчас понимаю, это был новый формат отдыха, призванный решить проблему нехватки мест в пансионатах и домах отдыха.

Ялтинская набережная. 1980 год

Ялтинская набережная. 1980 год

К середине восьмидесятых советская система «санаторно-курортного обслуживания» просто не справлялась с растущим населением, не могла удовлетворить его запросы на отдых. В 1979 году население СССР составляло 262,4 миллиона, в 1985‑м — уже 276,3 миллиона, а к 1989 году выросло до 286,7 миллиона. О том, чтобы любой советский гражданин мог купить путёвку и поехать летом к морю, а, тем более, заплатив всего 30% её стоимости, речи не было.

Конечно, отдых советского гражданина не сводился к поездкам в санатории, пансионаты и дома отдыха. Кто-то плавал на байдарках по рекам, кто-то ходил в горы, и всё же к восьмидесятым это были достаточно редкие форматы отдыха, у которых были свои фанаты, но не очень многочисленные. Типичный советский рабочий или служащий либо проводил отпуск на даче (если она, конечно, была), либо старался поехать куда-либо к воде — к реке, к морю, к озеру.

Не знаю, кто впервые придумал формат «базы отдыха», но идея по своей простоте и рациональности была по-своему гениальной. Из самых дешёвых материалов строились одноэтажные бараки — с внутренними стенами если и не из картона, то, по крайней мере, из какой-то деревоплиты. Отдельно строилась «столовая», холодильником для которой служил снятый с колёс рефрижератор. Удобств, можно сказать, не было. В туалет, устроенный в металлическом вагончике и обслуживавшем сразу несколько баз отдыха, нужно было идти через дорогу. Душ тоже был общим на несколько баз, и вода для него нагревалась на солнце — в пасмурную погоду нужно было обходиться холодной.

Наша база отдыха называлась «Лида»: в честь белорусского города, где находился построивший её для своих рабочих завод. Как он назывался, не помню, но он то ли выпускал, то ли ремонтировал какие-то компоненты автомобильных двигателей и имел партнёрские отношения с Могилёвским мотороремонтным заводом, на котором работал папа. Поэтому на папин завод поступило какое-то количество путёвок на «Лиду». Сколько стоили путёвки, я никогда и не знал. Вряд ли дорого, но в любом случае то, что за эти деньги получал покупатель путёвки, дорого стоить в принципе не могло.

Все комнаты были четырёхместными, кроме нескольких, предназначенных для привилегированных отдыхающих — в одной такой, двухместной, расположенной рядом с нашей, жил с женой председатель колхоза из Гродненской области. В его комнате был даже холодильник. В нашей из мебели были четыре металлические кровати со ржавыми спинками, четыре тумбочки и пара стульев.

На туристической базе

На туристической базе

К нам троим подселили молодого учителя из города Мосты — тоже Гродненской области. И это даже не выглядело чем-то бесцеремонным, в советское время это было нормой, понятия «приватности» практически не существовало.

И все две недели мы с родителями жили в комнате с совершенно чужим человеком. К счастью, Саша оказался человеком приятным и сам стеснялся того, что его подселили к семье, а потому старался проводить время в основном вне комнаты, минимизировать своё присутствие.

Ещё одна деталь, характеризующая пребывание на базах отдыха. Помню, однажды рефрижератор сломался, и продукты некоторое время находились в нём без всякого охлаждения, но повариху это не смутило, и она приготовила и подала на обед курятину «с душком». Отдыхающие возмутились, и директору базы отдыха пришлось выдавать на обед консервы, извиняться и клятвенно обещать, что такое больше не повторится.

Через шесть лет — тоже по путёвке от папиного завода — я снова попал на базу отдыха в Каролино-Бугазе, только уже другую, «Светлый путь», названную в честь одноимённого совхоза в Одесской области, которому она и принадлежала. У совхоза также были взаимоотношения с ремонтным заводом: он для них ремонтировал двигатели грузовиков и, возможно, комбайнов. База «Светлый путь» ничем практически не отличалась от «Лиды», и такими же были десятки других баз отдыха, тянувшиеся по черноморскому берегу.

К тому времени я познал прелести ещё более экстремального формата организованного отдыха советских трудящихся. Это было летом 1988 года, я тогда закончил девятый класс. С путёвками на отдых на ремзаводе в тот год было совсем туго, и профком принял решение организовать поездку на Чёрное море на собственном автобусе — у завода был достаточно комфортабельный ЛАЗ с откидывающимися сиденьями.

Идея была в том, чтобы найти пустой кусок пляжа, поставить там палатки и отдыхать две недели. Папа записался в поездку вместе со мной, маме идея подобного отдыха не понравилась. В итоге после суток в автобусе человек 30 работников завода и членов их семей прибыли к Чёрному морю. Палатки поставили почему-то не на самом берегу, а в лесополосе в нескольких сотнях метров от моря.

«Удобства» были организованы следующим образом. Душ не предполагался: какой ещё душ, если рядом море? Туалет — выкопанная чуть в стороне от палаток яма, с трёх сторон окружённая конструкцией из деревянных стоек и картона. Открытая сторона — в направлении, удалённом от палаток. В идеале идти «в уборную» нужно было на пару с кем-либо, чтобы пока один справлял свои естественные надобности, второй стоял на стрёме и сообщал другим желающим, что «сортир занят».

Еду готовили на костре, варили какие-то супы в вёдрах, пекли картошку, жарили сало. В целом, с таким вот «диким» форматом отдыха можно было бы смириться, если бы не подвела погода: каждый день, практически с утра до вечера, с небольшими перерывами лил дождь. Палатки толком от дождя не защищали и не успевали просохнуть за те короткие промежутки времени, когда дождь прекращался. Это время использовали, чтобы просушить спальные мешки и прочие постельные принадлежности. От воды, затекающей в палатки, пытались спасаться, выкапывая канавки. Кто-то предпочитал спать в автобусе.

Предсказуемо, мужики заливали свою фрустрацию от испорченного отдыха алкоголем, которого было с собой не так много, а найти где-то поблизости оказалось тоже не слишком просто: горбачёвская антиалкогольная кампания 1985 года уже потихоньку негласно сворачивалась, но ни производство, ни инфраструктура продажи алкоголя к «дореформенным» временам не вернулись. Уже к 1990 году, когда я оказался на базе отдыха «Светлый путь», проблема алкоголя была решена за счёт «домашнего вина»: его продавали в трёхлитровых банках практически повсюду.

Дожди прекратились буквально за несколько дней до запланированного отъезда, но даже последние дни кайфовыми не получились: море было холодным, и толком в нём не накупались.

Такой формат поездки на море, в принципе, попадал в категорию «отдыха дикарями» — довольно распространённое понятие в позднем СССР. Хотя, когда говорили о том, что кто-то поехал отдыхать «дикарями», имелось в виду всё же несколько другое: поездка без путёвки, с арендой жилья, как правило, в частном секторе какого-либо курортного города или посёлка.

Пошло это название от поездок к морю с палатками — на «дикие» — в смысле, не оборудованные — пляжи, но постепенно любителей такого экзотического отдыха становилось всё меньше и «отдых дикарями» стал синонимом отдыха «без путёвки». Причём, несмотря на название, условия такого отдыха могли быть абсолютно не «дикие»: например, вполне приличная комната в доме или квартире, со всеми удобствами. Хотя, конечно, мог быть и барак вроде тех, что на «базах отдыха». Всё зависело от цены.

В этом сегменте «народного хозяйства» рыночные отношения существовали параллельно плановой социалистической экономике, и никто особо не пытался их регулировать и контролировать — к восьмидесятым годам властям было уже не до того.

Летом 1987 года, когда мне было 15 лет, мой старший брат с женой взяли меня с собой в Ялту. Ехали дикарями, жильё искали, прибыв в город, у тёток, сидящих у автовокзала. В итоге нашёлся вполне неплохой вариант в частном доме: комната для брата с женой и диван на веранде для меня. Сколько это стоило, не помню — думаю, несколько выше среднего. Нам повезло в том смысле, что хозяйка дома, Лариса, работала администратором в гостинице «Ялта» — одной из самых на тот момент дорогих и качественных гостиниц города. Пользуясь «служебным положением», Лариса несколько раз проводила нас на пляж гостиницы, куда допускались только те, кто там проживал. А проживали там далеко не рядовые советские граждане — например, я видел на пляже исполнителя патриотических песен о партии и комсомоле Иосифа Кобзона в красных плавках «адидас». Были там и иностранцы — в основном, конечно, из соцстран, а в баре можно было купить редкие тогда блины с икрой — за рубли — и столь же редкое импортное пиво в жестяных банках — за валюту.

По контрасту, на обычном городском пляже Ялты творился ад. Чтобы занять клочок пляжа, нужно было вставать в шесть утра, и когда я однажды проспал и пришёл около семи, всё уже было занято, и единственное, что мне удалось отхватить, это кусок бетонного парапета, разделяющий части пляжа. Он, к счастью, был достаточно широким, чтобы на нём можно было лежать — что мы и делали, по очереди.

«На ялтинском пляже». Фото Станислава Афанасьева. 1973 год

«На ялтинском пляже». Фото Станислава Афанасьева. 1973 год

С 1990 по 1994 год включительно, я ездил по путёвкам от папиного завода в «Светлый путь». Меня, студента сначала Могилёвского машиностроительного института, потом минского иняза, тот уровень комфорта — а, вернее, его практически отсутствие, — не то чтобы устраивало, но я просто этим не заморачивался, хотя, наверно, и тогда уже можно было бы найти более интересные варианты.

Самой запоминающейся получилась поездка 1991 года — практически совпавшая с путчем ГКЧП: я выезжал в Одессу утром 22 августа, на следующий день после провала путча. Но в те времена информация распространялась медленно, телевизор был далеко не на каждой базе отдыха, и не все его смотрели, не говоря уже о покупке газет в единственном, может, киоске на весь Каролино-Бугаз, и я, уже прибыв в «Светлый путь», всё ещё слышал байки о том, что «в Москве скинули Горбачёва, и президент теперь Янаев».

В один из ближайших дней я решил съездить на электричке в Кишинёв. Из Одессы она должна была идти всего несколько часов, но уже разгорался конфликт в Приднестровье, и протестующие перегородили пути. В результате электричка поехала каким-то окружным путём, который занял почти целый день, и в столицу тогда ещё Молдавской ССР я прибыл лишь к вечеру.

Толком не успев ничего посмотреть, я ночным автобусом — автомобильные дороги не были перегорожены — вернулся в Одессу, а там сел на электричку до Каролино-Бугаза. Дойдя от станции до «Светлого пути», я не пошёл в номер, а вышел на пляж.

Было ещё довольно раннее утро. Над морем всходило солнце. Кричали чайки. На пляже у бараков «Светлого пути» два парня и две девушки пили вино из стоявших рядом в песке двух трёхлитровых банок. Их совершенно не волновало, что сейчас происходило в Москве и столицах союзных республик, которые через три с небольшим месяца станут уже бывшими республиками СССР.

Подписывайтесь на «Всё идёт по плану» на «Apple Podcasts», «Яндекс.Музыке» и других платформах, где слушаете подкасты, а также получите доступ к дополнительной информации на «Патреоне».

Как отдыхали в СССР: куда ездили, популярный отдых и досуг

Сегодня каждый может организовать досуг на своё усмотрение. Современному человеку, обеспеченному развитой инфраструктурой и техническими ресурсами, трудно представить, как отдыхали во времена СССР, когда даже телевизор был не в каждом доме. Тем не менее, отдых у советских граждан отличался разнообразием.

Маршруты выходного дня

Выходные граждане СССР ждали с особым чувством. В эти дни можно было отправиться с детьми в зоопарк, цирк или парк культуры. Первый парк культуры появился ещё в 1928 году в Москве. Вскоре похожие парки стали появляться по всему Союзу. В них обустраивались детские площадки, аттракционы, автоматы с газированной водой, ларьки с мороженым и пирожками, что позволяло интересно провести свободное время.

Поход в театр или кино был для советского гражданина настоящим событием. На премьеру популярного фильма или на спектакль с любимыми артистами не всегда можно было достать билеты. В городах под кинозалы использовались абсолютно разные помещения. В сёлах киносеансы устраивали в школах, клубах, сельсоветах, или на открытом воздухе. В 1950-х начали строить однотипные кинотеатры вместимостью от 300 до 3 000 зрителей. Во многих парках функционировали и летние кинотеатры под открытым небом.

Пивные посиделки

Любимое занятие многих мужчин в свободное время — собираться со своими знакомыми и друзьями возле ларька с пивом. Они брали сразу по 2–3 бокала «Жигулёвского», доставали сушёную тарань, и подолгу общались. Ещё одним любимым местом для посиделок у мужчин был гараж. Это был практически второй дом, и территория, куда не допускались жёны.

Вечера во дворе

В Советском Союзе дворы — знаковое явление. В них всегда кипела жизнь. Днём на лавочках сидели бабушки, дети играли в песочницах. Вечерами собирались мужчины поиграть в домино, шахматы или в карты. Летом лавочки занимала молодёжь. Кто умел, играл на гитаре, остальные подпевали или слушали.

Советские дискотеки

Рядом с Дворцами культуры и многими парками были танцплощадки. Билет на танцы стоил от 30 копеек. На таких мероприятиях всегда присутствовали милиционеры или дружинники, которые следили за правопорядком. Выпившие и буйные граждане вместо танцев могли провести ночь в вытрезвителе или в отделении милиции.

Библиотека

Проводить свой досуг в библиотеке было очень популярно в советское время. Книги были главным источником получения информации. Поэтому советские библиотеки были учреждениями массового посещения людьми разных возрастов, профессий, социального статуса. Чтобы почитать редкую литературу, посещали читальные залы. В них всегда царила тишина.

Отдых во время отпуска

К отпуску жители СССР готовились весь год. Вариантов провести его было несколько.

Формула материального благополучия советского человека — иметь машину, квартиру, дачу. В 1930-е и 1940-е годы дача была принадлежностью только советской элиты. В эпоху Хрущёва населению начали массово предоставлять участки по 6 соток. Их обустраивали летними домиками, и многие люди старшего возраста предпочитали проводить отпуск именно там, занимаясь выращиванием овощей и фруктов.

Турпоход

Те, кто предпочитал активный отдых, организовывали походы на несколько дней в горы или лес по определённому туристическому маршруту. Создавались целые клубы любителей таких путешествий. Входили в них преимущественно представители молодёжи. Ночевали путешественники в палатках, пищу готовили на костре. Вечерами нередко устраивали песни под гитару у костра.

Поездка на море

Поехать к морю мечтали практически все граждане СССР. Можно было получить путёвку в один из санаториев, баз отдыха, или поехать отдыхать «дикарём». Внутренние курорты принимали сотни тысяч туристов в год. Самыми популярными направлениями считались Крым, Абхазия, Краснодарский край. К середине 1970-х в Советском Союзе функционировало около 1000 санаториев, большинство которых находилось на южных побережьях. Предел мечтаний многих — отдохнуть во всесоюзной здравнице. Путёвки туда выдавал ВЦСПС. Но получить их было очень сложно. Для этого многим приходилось подключать свои связи и влиятельные знакомства. Большую часть путёвки в санаторий оплачивал профсоюз, поэтому стоимость её для граждан была невысокой или вовсе бесплатной. Также профсоюзом оплачивался отдых детей в пионерлагерях.

Самое трудное во время отдыха на море — найти место на пляже. Вся прибрежная зона была заполнена людьми. Поэтому многим отдыхающим приходилось просыпаться с самого утра, чтобы застолбить себе место на берегу.

Те, кому не повезло достать путёвку, ехали на море и снимали жильё у местных жителей или располагались с палатками на побережье. В пик сезона сдавалось всё, вплоть до гамаков, летних кухонь и чердаков. В гостиницу простым гражданам поселиться было очень проблематично. Места если и были, то снять их можно было только по блату.

Главной проблемой тех, кто ехал отдыхать сам по себе, была организация питания. Хозяева жилья рационом отдыхающих не занимались, а в заведениях общепита всегда были очереди. Все «прелести дикого отдыха» хорошо отображены в фильмах «Спортлото-82, «Три плюс два», «Будьте моим мужем».

Зарубежный туризм

Выезжать за границу в туристических целях советские граждане получили возможность в конце 1950-х. Зарубежные поездки организовывало бюро международного молодежного туризма «Спутник». Претенденты на поездку отбирались очень тщательно. Обязательным условием туристической программы должны быть встречи с пролетариями зарубежных заводов.

В 1960-х можно было поехать в тур по странам социалистического лагеря (Болгария, Чехословакия, Венгрия, ГДР) и некоторые капстраны (Италия, Греция, Франция). Но такие поездки были доступны узкому кругу граждан. Стоили они в несколько раз больше средней зарплаты. Перед выездом за рубеж необходимо было пройти строгую проверку в партийных органах, долго оформлять выездные документы. Загранпаспорт выдавался в обмен на внутренние документы.

Несмотря на то, что жители СССР были лишены тех технических средств, которые есть сегодня, они имели возможность организовать интересный и разнообразный досуг.

Как и где отдыхали в СССР

Вечера во дворе

Дворы – это знаковое явление советской культуры. Во дворах всегда кто-нибудь был. По утрам и днем – бабушки на лавочке и дети в песочнице. Вечером закипала жизнь возле столов, вокруг которых рассаживались любители домино, карт и шахмат.

В домино играли исключительно мужчины. Чаще собирались четверо – пара на пару. То и дело звучал вопль «Рыба!» – так завершался раунд игры.

Хоккейный матч во дворе.

Домино считалось игрой пенсионеров и рабочих. Интеллигенты любили собираться в парках за игрой в шахматы и шашки, а молодежь и мужчины среднего возраста были не прочь перекинуться в карты.

Если позволяли размеры двора, то зимой наступало раздолье мальчишкам и их отцам: заливали хоккейные площадки. Загнать игроков в квартиры не удавалось вплоть до темноты, как бы ни кричали матери из окна: «Домой!».

Летними вечерами лавочки и доминошные столы занимали подростки: кто умел – играл на гитаре, остальные подпевали, слушали, болтали между собой. Именно в советское время зародился целый жанр дворовой песни: порою наивной, порою нарочито иронической.

С гитарами на лавочке.

Счастливые обладатели автомобилей и желавшие к ним приобщиться собирались по выходным «в гаражах»: там не только чинили свои транспортные средства, но и пили пиво, обсуждали новости.

Всей семьей – в парк аттракционов и в цирк!

Выходных многие советские дети ждали с особым чувством: нередко в субботу или воскресенье вся семья отправлялась в парк культуры и отдыха, в зоопарк или цирк.

Парк им. Горького в Москве. 30-е годы.

Парки культуры и отдыха были придуманы еще в 1928 г., когда советское правительство осознало, что досуг трудящихся – дело государственной важности. В августе 1928 г. первый парк открылся недалеко от Нескучного сада в Москве. В нем были детские площадки, аттракционы, теннисные корты и даже бассейн. Вскоре подобные парки начали открываться по всей стране.

В парках назначали свидания, туда ходили на танцы, дети катались на качелях и каруселях. Стоимость удовольствия была по карману любому среднему родителю – от 5 до 15 копеек. После аттракционов можно было выпить газированной воды из автомата (с сиропом – 3 копейки), съесть пирожок, мороженое (10-25 копеек) или сладкую вату.

В парках устраивали концерты, зимой в них заливали катки и открывали пункты проката коньков.

Парки культуры и отдыха были практически в каждом городе СССР. А вот сходить с семьей в цирк или зоопарк могли себе позволить только жители больших городов.

Советский цирк с успехом гастролировал за рубежом, он был одним из «брендов» СССР. За годы существования системы государственных цирков возникли целые династии артистов, были построены капитальные здания, отработаны программы. Билет на первый ряд в хороший цирк стоил около полутора рублей (в разные годы цена, разумеется, колебалась). Это было не так уж дешево – билет в зоопарк в шестидесятые годы обходился в 5 копеек для ребенка и в 20 копеек для взрослого.

Сходить семьей в один из московских театров стоило от двух рублей на взрослого и от 40-50 копеек на студента или школьника. Но на хорошие спектакли билеты «брались с бою», нередко – через знакомых или перекупщиков. На «Гамлета» с Высоцким сходить вдвоем получалось до 50 рублей – при официальной цене в несколько раз ниже.

Советские танцевальные вечера: что танцевали и где?

Танцплощадки были почти в каждом парке и возле Дворцов культуры – асфальтированные «пятачки» с лавочками по периметру и сценой. Билет стоил от 30 копеек и выше (в зависимости от города). Слишком «провокационно» одетую молодежь «отсеивали» при входе – могли не пустить в джинсах или мини-юбках. Не одобрялись на танцах визги и крики.

Неподалеку всегда дежурили милиционеры или дружинники, поэтому подвыпивших или жаждущих драки товарищей быстро «принимали», и вместо танцев их ждал вытрезвитель или ночь в отделении. А на следующий день – разбирательство в университете или на работе.

Музыка в основном была «живая» – местные группы играли всем знакомые хиты или песни собственного сочинения. Популярностью пользовались композиции про любовь, например, от ВИА «Поющие гитары» или «Веселые ребята». Пели даже «Битлов», часто – на русском языке. Вне конкуренции сразу после появления в СССР стала песня «Venus», она же – знаменитая «Шизгара».

Танцевать умели не все, поэтому танцы делились на «медляки» (переступание с ноги на ногу под медленную музыку) и «быстрые» (там танцевали кто во что горазд: копировали движения из фильмов, импровизировали, сочетали элементы рок-н-ролла и твиста).

Выходные на даче: «шесть соток» – счастье советского человека

Чтобы решить продовольственный вопрос, при Хрущеве семьям начали выдавать участки величиной шесть соток. Предполагалось, что этого количества земли достаточно, чтобы семья из 4 человек обеспечила себя овощами и фруктами. Причем это был максимальный размер «надела», многим семьям не доставалось и такого. Домики на таких дачах были маленькими, часто – каркасными, пригодными для проживания летом. Двухэтажные дома строить запрещалось.

На дачи ездили всей семьей: дети компаниями бегали по дачному поселку, взрослые делали очередной ремонт домика, что-нибудь строили или занимались огородными работами. На дачах растили все – от картошки до тыкв. Если местность позволяла, ходили также за грибами, ягодами, на рыбалку. У некоторых была на даче и баня.

В отпуск – в турпоход!

Если не было дачи или просто душа требовала приключений, то можно было отправиться в поход. Профессиональные «походники» объединялись в клубы, любители собирались компаниями и выбирались на несколько дней в лес или горы. Походы были любимым развлечением молодежи: часто компания подбиралась так, чтобы все в ней были «парочками». Покупали вскладчину еду – тушенку, крупы, пакеты супов, чай. Многие брали с собой что-нибудь алкогольное.

Непременным атрибутом походников была гитара – ни один вечер у костра не обходился без нее. В походах молодые люди ставили палатку, девушки – готовили еду.

Нередко особые любители походов брали с собой и детей. Но дети ходили в походы и «своей» компанией – с классом, отрядом из пионерского лагеря, туристическим клубом. Разумеется, под присмотром взрослых.

Отпуск на море – мечта советского труженика

Путевки на «главные курорты» Советского Союза стоили недорого: обычно десятую часть платил сам гражданин, а остальное – профсоюз. В Сочи на 21 день можно было съездить за 60 рублей (половина средней зарплаты). Но вот получить заветную путевку в санаторий было не так просто.

Процветал отдых «дикарями»: люди снимали жилье у местных (койка – рубль в сутки, комната – пять рублей), обедали в столовых или готовили еду сами. В сезон хозяева домиков сдавали все, вплоть до гамаков и летних кухонь. И все равно – обеспечить жильем всех желающих не получалось.

Привыкшие к походам располагались с палатками на побережье: первые автокемпинги появились на Черном море в семидесятые. Автовладельцы потом везли домой фрукты ящиками – хорошие фрукты всегда были дефицитом.

Отдых в Евпатории

Дикарями на море.

Популярным направлением отдыха были выезды на Балтийское море: Прибалтика считалась «советской Европой», и сервис там выгодно отличался от «среднесоветского». Туда ездили не столько искупаться, сколько подышать воздухом, погулять под соснами, пройтись по средневековым улочкам городков. К тому же в Прибалтике было больше товаров, и оттуда можно было привезти модную одежду и обувь, технику, даже жевательную резинку.

Как и где отдыхали в СССР

Секреты китайской медицины: от принципов до методов диагностики и лечения

Над материалом работали:

Чжан Цзыцян Врач китайской медицины

Амелёхин Леонид Александрович Ответственный редактор

Традиционная китайская медицина — одна из древнейших систем лечения в мире, ее история насчитывает более трех тысяч лет. Но лишь в последние 60–70 лет западный мир стал интересоваться научным обоснованием эффективности ее методов. Многие принципы лечения, которые использует китайская медицина, признаны действенными и активно внедряются в практику западных врачей.

В чем суть китайской медицины?

Подход, применяемый восточной медициной, в корне отличается от западных идей о здоровье. В то время как врачи Европы лечат болезнь и ее проявления, восточные целители на протяжении тысячелетий рассматривали человеческий организм как единую систему, в которой все взаимосвязано. По мнению китайских врачей, наше самочувствие зависит от циркуляции жизненной энергии — Ци, а также от баланса женской энергии Инь и мужской Ян. И если энергообмен нарушен, это обязательно проявится болезнями и недомоганиями. Следовательно, нужно лечить не симптом, а причину, восстанавливая гармонию организма.

Такой непривычный, казалось бы, подход дает свои результаты — методы китайской медицины, по данным ВОЗ, действительно помогают в лечении более 40 различных заболеваний, от астмы до язвы [1] . Однако практическое изучение эффективности китайской традиционной медицины началось сравнительно недавно и, вполне возможно, этот список будет пополняться.

В Китайской Народной Республике более 440 тысяч медицинских учреждений оказывают услуги народной медицины. В их число входит в том числе около 90% государственных и частных больниц широкого профиля. Расходы на лечение традиционными методами покрывает обязательная для граждан КНР медстраховка.

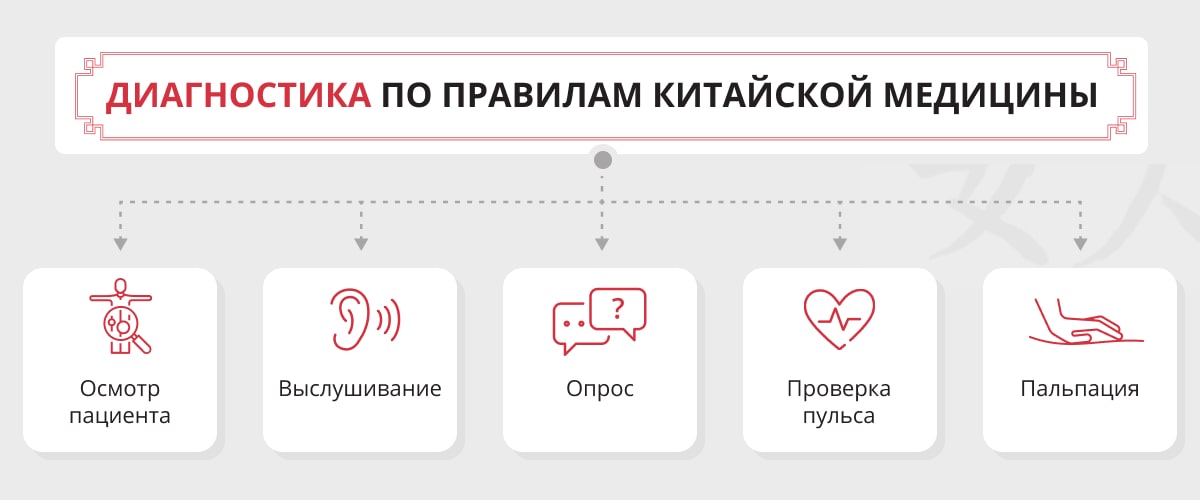

Диагностика по правилам китайской медицины

Западные врачи при диагностике опираются на результаты анализов, аппаратных исследований и физический осмотр пациента. Но в традиционной китайской медицине правила и методы диагностики другие.

- Осмотр пациента. Проверяя состояние пациента, китайский врач смотрит не столько на проявления конкретной болезни, сколько на общий внешний вид, оценивая цвет кожи, ногтей, языка, белков глаз, ногтей и пр. Поскольку заболевание — это результат нарушения равновесия, оно обязательно проявляет себя изменениями во внешности, которые могут казаться не связанными с жалобами пациента.

- Выслушивание. Китайские врачи могут определить заболевание буквально на слух, оценивая звук дыхания, темп и звучание речи.

- Опрос. Не удивляйтесь, если доктор начнет расспрашивать вас не только о самочувствии, но и о душевном состоянии, желаниях и стремлениях, отношении к близким. При выборе лечения методами китайской традиционной медицины темперамент и характер пациента не менее важны, чем его физическое состояние.

- Проверка пульса. Ритм пульса может многое сказать врачу о состоянии организма пациента. Китайская традиционная медицина различает 30 сценариев пульса, соответствующих различным нарушениям.

- Пальпация. Китайские врачи проверяют состояние мускулатуры и суставов, оценивают состояние кожи, проверяют, есть ли отеки или мышечные блоки.

На основании полученных данных врач понимает, что пошло не так, и назначает лечение, которое призвано воздействовать не на болезнь, а на весь организм в целом.

Методы китайской медицины

Лечение всегда подбирается индивидуально, так как двух похожих людей не существует. Вообще, индивидуальный подход — краеугольный камень китайской традиционной медицины. Врач выбирает комплекс методов, подходящих не болезни, а человеку, и даже травяные сборы, активно применяющиеся в китайской медицине, составляются для каждого пациента индивидуально.

Китайская традиционная медицина насчитывает десятки методик. Вот самые распространенные из них:

Восточные массажные техники известны всему миру. Китайская медицина активно использует множество методов массажа, включая такие экзотические его разновидности, как гуаша — массаж специальным скребком, сделанным из нефрита, и туйна — техника массажа, близкая к акупрессуре. Во время китайского массажа врач концентрируется на так называемых меридианах — линиях, по которым энергия Ци движется по телу. Китайский массаж эффективно снимает боль, отеки и воспаления, позволяя глубоко воздействовать на ткани, улучшает кровообращение и обмен веществ. Кроме того, он снимает мышечное напряжение, которое может приводить к проблемам с суставами, позвоночником, дыханием и пищеварением.

Вакуум-терапия

Сегодня вакуумный массаж активно используется в западной медицине и косметологии, но его основы пришли к нам из Древнего Китая. При массаже используются банки различного диаметра. Врач проводит активный массаж, передвигая банки по телу и воздействуя на активные точки. С точки зрения восточной медицины, этот массаж улучшает движение энергетических потоков, а западные врачи говорят, что вакуум-терапия укрепляет капилляры, улучшает микроциркуляцию, помогая организму избавляться от продуктов распада, и клеточное дыхание, а это ускоряет восстановление поврежденных тканей. Вакуум-терапия укрепляет защитные силы организма и часто используется для профилактики инфекционных заболеваний.

Иглоукалывание в китайской медицине

Китайская народная медицина в первую очередь ассоциируется именно с иглоукалыванием. Иглоукалывание, или акупунктура, — это воздействие на активные точки очень тонкими иголками. Таких точек более 300, и каждая связана с каким-либо органом или системой. Иголки настолько миниатюрны и вводятся так неглубоко, что никаких неприятных ощущений при иглоукалывании нет. Наоборот, акупунктура помогает справляться с болевым синдромом. Она также показана при множестве болезней внутренних органов, нарушениях метаболизма, пониженном иммунитете, бессоннице и некоторых нервных заболеваниях [2] .

ВОЗ учредила в Китае 3 международных центра подготовки специалистов по акупунктуре. Там обучаются не только китайские врачи, но и специалисты из других стран [3] .

Моксотерапия

Моксотерапия заключается в прогревании все тех же активных точек при помощи тлеющей сигары из полыни. Сигара не касается тела пациента, и он ощущает только тепло.

Фитотерапия

Китайцы активно используют лечение травами при самых разных заболеваниях. В России фитотерапия также очень популярна, однако китайские врачи достигли истинного совершенства в сочетании различных сборов для повышения их эффективности. Многие травы, которые составляют основу траволечения в Китае, являются адаптогенами, помогающими организму справиться с воздействием окружающей среды: они укрепляют иммунитет, регулируют давление и уровень сахара в крови, укрепляют защитные силы и приводят в норму метаболизм. Фитотерапия в китайской народной медицине использует такие растительные компоненты, как женьшень, лимонник, пустырник, имбирь, ягоды годжи.

Лечебная гимнастика цигун

Любой, кто бывал в Китае, видел, как жители городов утром и вечером выходят в парки и занимаются гимнастикой цигун. У цигуна немало общего с йогой — она также предполагает медленные плавные движения и контроль за дыханием. Цигун помогает гармонизировать состояние тела и духа и позволяет энергии Ци течь свободно. Если смотреть на китайскую гимнастику с западной точки зрения, то она значительно улучшает снабжение кислородом мозга и всех систем и органов человеческого тела, повышает концентрацию внимания и работоспособность, снимает мышечное напряжение и нормализует давление [4] .

Правильное питание — одно из важнейших условий здоровья, если верить китайским медицинским трактатам древности. Если западная медицина в основном учитывает соотношение жиров, углеводов и белков, а также витаминов и минералов, восточная использует иной подход. Главное в питании — это сбалансированность вкусов — соленого, сладкого, горького, кислого и острого. При составлении диеты китайские врачи учитывают не только состояние здоровья пациента, но и его пол, возраст и образ жизни.

В самом Китае на долю народной медицины приходится 40% всех лечебных манипуляций. Китайская традиционная медицина чрезвычайно популярна не только у себя на родине — в последние десятилетия западный мир также интересуется древними методиками лечения. Практически все методы китайской медицины неинвазивны и нетравматичны, имеют небольшой список противопоказаний и побочных эффектов. При этом они действительно оказывают оздоравливающее воздействие, и это не народные поверья, а научный факт. Например, исследование медикаментозных методов лечения бесплодия, проведенное в Австралии, показало, что китайские традиционные травяные сборы справляются с бесплодием вдвое эффективнее многих западных лекарственных средств [5] .

Шейный остехондроз как его лечить

Рефлексотерапия в клинике ТАО

Лечение остеохондроза иглоукалыванием

Лечение грыжи позвоночника без операций

Как выбрать клинику китайской медицины в Москве?

«В нашей стране много клиник китайской народной медицины, — говорит эксперт клиники китайской медицины «ТАО», — но как узнать, насколько выбранный вами центр достоин доверия? Во-первых, не стесняйтесь с порога спрашивать о наличии лицензий и сертификатов. Китайская медицина — это не шаманство, а именно что медицина, и у клиники должна быть лицензия на ведение медицинской деятельности. Во-вторых, хорошим признаком является сотрудничество с китайскими университетами. Например, «ТАО» работает с всемирно известным Хэнаньским медицинским университетом. Врачи из Китая приехали работать к нам именно по рекомендации этого университета. В «ТАО» трудятся врачи и профессора китайской традиционной медицины с большим опытом и безупречной репутацией в мире науки».

P.S. «ТАО» — одна из крупнейших российских клиник восточной медицины, работающая с 2006 года.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-77-01-000911 от 30.12.2008 г.

Пять Простых И Эффективных Методов Китайской Медицины

Перевод с китайского Елены Буяновой

Когда наступает болезнь, нам приходится обращаться в больницу. Но самый мудрый и верный способ – не дать болезни атаковать наш организм, предупредить болезнь. А уж для этого все средства хороши.

Способы, которые я предлагаю ниже, доступны всем, просты в освоении и эффект от их применения вы почувствуете очень быстро.

Вопросы здоровья – одна из главных тревог современного человека.

В окружении каждого из нас найдутся больные люди – родители, дети, родственники, соседи, коллеги по работе, или мы сами.

Многим приходится годами, а то и всю жизнь гнуться под давлением тревог и неприятностей, вызванных болезнью.

Наблюдать как страдают близкие и любимые люди, и не иметь возможности облегчить их состояние – очень горькое и тяжелое чувство. Когда болеет один из членов семьи, вся семья пребывает в унынии и растерянности, радость покидает дом.

Нам так хочется помочь, но мы не знаем, как это сделать, полагаемся только на указания врачей.

Но на самом деле, мы не рабы ситуации, перед лицом болезни мы не будем сдаваться, полагаться на случай и молить о пощаде. Мы можем взять ситуацию в свои руки и дать болезни отпор.

Вот несколько простых и эффективных способов, которые любой из нас может взять на вооружение.

1. Массаж скребком (гуаша)

Я начинаю разговор с этого метода, потому что он исключительно эффективен для предупреждения болезней. Среди шести лечебных методов классической китайской медицины, перечисленных в «Императорском лечебнике», он стоит на первом месте.

Его можно использовать как для лечения легких недугов, так и для исправления ситуации в начальной стадии серьезного заболевания. Этот метод очень эффективен при острых, внезапно развившихся состояниях, таких как:

- простуда,

- тепловой или солнечный удар,

- острое отравление,

- остеохондроз,

- боль в плечах,

- дерматит.

Методика выполнения массажа проста, нужно только иметь скребок (лучше из рога коровы, но подойдет и фарфоровая ложка, расческа) и бутылочку массажного масла (подойдет и кунжутное, и любое другое растительное масло).

Легкими движениями, держа скребок под углом менее 45 градусов, вести массаж по ходу пострадавшего канала.

Иногда следы, которые появляются на коже после такого легкого массажа, выглядят пугающе. Но пациент при этом чувствует себя бодрым и веселым.

Не бойтесь этих следов, спокойно принимайте душ. Яды и токсины, которые мы вывели на поверхность, скоро поступят в систему кровообращения и будут выведены из организма с мочой, следов не останется.

2. Банки

Народная поговорка гласит «После иголок и банок уходит половина болезни» – это показывает, как высоко в народе ценились иглоукалывание и баночный массаж.

Во многих банных центрах и массажных клиниках применяют баночный массаж с целью общего укрепления здоровья.

Для домашнего применения лучше всего подойдут пластмассовые банки с пневматическим приспособлением. В этом случае не нужно использовать огонь, они удобны и безопасны.

При каких заболеваниях особенно показан баночный массаж? Наилучшего результата можно добиться при лечении синдромов Недостатка. Очень быстрый эффект вы почувствуете при болях в пояснице, вызванных недостатком ци в почках.

Банки в этом случае можно поставить на самые болезненные места на пояснице. Кроме того, очень полезно использовать банки в том случае, если мы не можем добиться эффекта при массаже скребком, так как болезненное место расположено слишком глубоко в тканях.

Это случается при:

- хроническом периартрите плеча (воспаление суставов плеча),

- расстройстве менструального цикла,

- заболеваниях печени и желчного пузыря и других болезнях.

3. Массаж рефлекторных зон стопы

Если нет желания осваивать гуаша и баночный массаж, но есть желание попробовать массаж стоп, что ж, более 70 процентов распространенных заболеваний поддаются воздействию этим методом.

Волшебную эффективность массажа стопы до сих пор никак не могут обосновать теоретически.

Дипломированные врачи пренебрегают этим методом, обычно такую услугу предоставляют мало обученные массажисты. И очень жаль, что такой эффективный способ превратили в обычный унифицированный товар.

А ведь воздействием на определенные зоны стопы можно решать такие проблемы, как:

- сердечная недостаточность,

- болезни желудочно-кишечного тракта,

- заболевания печени и желчного пузыря,

- сахарный диабет,

- инфекции мочевыводящих путей,

- воспалительные процессы в любой части организма.

Однажды я посоветовал делать массаж в определенном месте стопы (размером с горошину) мальчику, которого недавно прооперировали по поводу опухоли головного мозга.

Он ходил к массажисту 2 месяца, и левый глаз, который по заключению врачей, никогда не будет открываться, полностью восстановился.

Крошечная рефлекторная зона на стопе помогла исправить его горькую участь.

Это случается при хроническом периартрите плеча (воспаление суставов плеча), расстройстве менструального цикла, заболеваниях печени и желчного пузыря и других болезнях.

4. Массаж активных точек

Этот метод освоить так же несложно, как и предыдущие.

Нужно только приблизительно представлять ход активных каналов, и выучить расположение пары десятков нужных именно вам точек. И вы сможете помогать себе при приступах боли в желудке, головных болях, простуде, болезненных менструациях, стенокардии…

Массаж активных точек нередко не уступает по эффективности иглоукалыванию, нужно только поверить в себя.

Приведу пример:

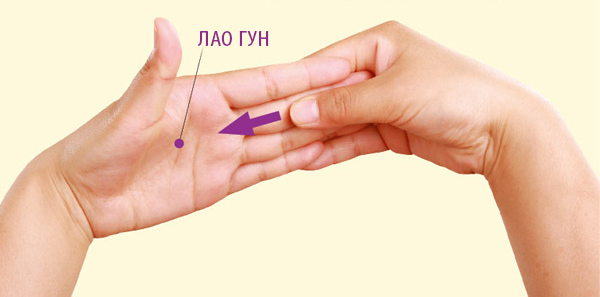

Однажды в нашем доме поломался лифт, пришлось идти по лестнице. На 3 этаже я увидел соседа с 6 этажа, правой рукой он держался за перила, лицо бледное, не мог перевести дух. Я знал, что у этого соседа проблемы с сердцем, сразу взял его левую руку и стал давить на точку Лао Гун в центре ладони.

Массировал ее около минуты, когда сосед, наконец, глубоко вздохнул, и сказал, что сердце отпустило. Своими ногами, перебрасываясь со мной ничего не значащими замечаниями, он дошел до своего 6 этажа.

И таких ситуаций, когда очень полезны оказываются простейшие знания об эффективных точках, я встречал немало.

Надеюсь, смог убедить вас, что эти знания могут очень пригодиться.

5. Метод Даоинь (проводник)

Это метод подобен западной гомеопатии с ее принципом «Лечи подобное подобным», но в китайской медицине он более обоснован теоретически, более всесторонне проработан и безопасен.

Суть метода состоит в усилении симптомов наступившего заболевания, и тем самым ускорении выздоровления.

- Так, при простуде, применяется метод искусственного чихания, что помогает освободиться от холодного ци.

- При поносе, применяются препараты для очищения кишечника, чтобы быстрее освободить организм от токсинов и предотвратить застойные явления.

- Если начинается рвота, способствовать рвоте,

- если повышается температура, применяются препараты, которые способны усилить жар и вызвать обильное потоотделение.

То есть нужно следовать за естественными реакциями организма, помогать организму завершить начатый процесс. Но при этом нужно понимать суть болезненных симптомов.

Поэтому я не призываю вас взять этот метод на вооружение, говорю об этом методе только для того, чтобы вы лучше понимали суть китайской медицины, хочу стимулировать ваш интерес к ее изучению.

Самую популярную сегодня в Китае книгу по использованию активных точек для восстановления здоровья и омоложения организма в любом возрасте написал доктор Чжэн Фучжун. Она называется «Лучший доктор-ты сам». Заказать эту книгу на русском языке в великолепном переводе с китайского Елены Буяновой вы можете на нашем сайте по ссылке:

Доктор Чжэн Фучжун владеет знанием многих секретов китайской медицины и большим врачебным опытом. Работа над серией книг «Лучший доктор – ты сам», получившей феноменальный успех и признание в Китае, заняла у доктора Чжэн Фучжуна не один год.

Хотите быть здоровыми – держите равновесие

Скажите, кто из нас, потребляя ароматный кусок поджаренного мяса или свежую котлету, задумывался над тем, а хватит ли в организме кислоты и щелочи это все переработать? Кислотно-щелочной баланс, как выяснили в нашем веке ученые, и есть главное, от чего зависит, насколько человек будет здоров, бодр и весел. На упаковке почти любого продукта питания Вы можете найти информацию о том, сколько в нем содержится белков, жиров и углеводов и какова энергетическая ценность 100 г этой пищи.

Американские ученые в начале 21 века сделали подлинное открытие, когда выявили, что у любого продукта есть еще один фундаментальный показатель, который имеет критическое значение для нашего здоровья – это кислотная нагрузка пищи. Она складывается из соотношения в пище компонентов, которые в ходе метаболизма образуют либо кислоту, либо щелочь.

Кислотная нагрузка (КН) измеряется по принципу кислота минус щелочь.

Когда в пище преобладают компоненты, образующие серную кислоту (серосодержащие аминокислоты в белках) или органические кислоты (жиры, углеводы), то КН имеет положительную величину.

Если в пище больше компонентов, образующих щелочь (органические соли магния, кальция, калия), то КН представляет собой отрицательную величину.

На основе компьютерного анализа этими учеными была составлена таблица кислотной нагрузки основных продуктов питания.

Кислотная нагрузка основных продуктов питания (в миллиэквивалентах на 240 килокалорий)

Кислые продукты

Нейтральные продукты

Щелочные продукты

Листовая зелень= -59,1

Молоко и йогурт = 2,8

Источник: Американский журнал клинического питания. 2002,76(6) 1308-1316

pH, или показатель кислотно-щелочного равновесия

Это мера относительной концентрации водородных (Н+) и гидроксильных (ОН-) ионов в жидкой системе и выражается в масштабе от 0 (полное насыщение ионами водорода Н+) до 14 (полное насыщение гидроксильными ионами ОН-), дистиллированная вода считается нейтральной с рН 7,0.

Повышение концентрации положительных ионов водорода (Н+) в любой из жидких сред организма вызывает смещение значений рН в сторону нуля и носит название кислотного сдвига.

Повышение концентрации гидроксильных ионов ОН вызывает смещение значений рН в сторону значения 14 и носит название щелочного сдвига.

рН артериальной крови= 7,35-7,45 рН венозной крови=7,26-7,36 рН лимфы= 7,35-7,4 рН межклеточной жидкости=7,26-7,38 рН внутрисуставной жидкости=7,3

Неправильное питание – причина хронического закисления организма

Питание современного человека характеризуется дисбалансом ионов водорода и бикарбоната, что вызывает пожизненный, слабовыраженный болезнетворно (патогенно) существующий системный метаболический ацидоз (закисление).

По данным антропологов рацион древнего человека состоял на 1/3 из нежирного мяса и на 2/3 из растительной пищи. В этих условиях питание носило исключительно щелочной характер.

Кислотная нагрузка пищи древнего человека составляла в среднем минус 78.

Ситуация принципиально изменилась с возникновением аграрной цивилизации, когда человек стал употреблять в пищу много зерновых культур, молочные продукты и жирное мясо одомашненных животных.

Но особенно драматические сдвиги в питании произошли в конце 20 века, когда рацион заполнили промышленно обработанные кислые продукты питания.

Эти изменения в составе диеты были названы факторами риска в патогенезе болезней цивилизации: атеросклероза, гипертонии, остеопороза, диабета 2 типа.

Кислотная нагрузка пищи современного человека составляет плюс 48.

Диета современного человека богата насыщенными жирами, простыми сахарами, поваренной солью и бедна клетчаткой, магнием и калием. В ней доминируют рафинированные и обработанные продукты, сахар, мучные изделия, множество полуфабрикатов.

Что представляет собой пища современного человека? Это пицца, чипсы, глазированные сырки, новоявленные чудо-молочные продукты, кондитерские изделия, прохладительные сладкие напитки. Эта пища имеет кислые валентности. Организм постоянно стремится уравновесить это соотношение, поддерживая строго определенный уровень рН. Этот параметр оказывает существенное влияние на все биохимические процессы в организме.

Чем же опасно закисление организма?

Снижение рН в организме приводит к снижению иммунитета и появлению более чем 200 заболеваний, включая дальнозоркость и катаракту, хондрозы, желчнокаменную, почечнокаменную болезни, онкологию. Если у одного человека проявляется несколько заболеваний одновременно, налицо явное падение рН крови. Естественно, что восстановлении рН до нормы, является необходимым условием лечения этих состояний.

При снижении рН, т.е. при повышении кислотности, отмечается:

- нарушение иммунной реакции, быстро размножаются вирусы, бактерии, грибы. Еще в 1932 году Отто Варбург получил Нобелевскую премию по химии за определение условий жизни злокачественных опухолей. Клетки опухолей (а также бактерии и патогенные микроорганизмы) великолепно размножаются при закислении крови, т.е. при падении рН ниже 7,2-7,3 единиц. При нормализации рН опухоли вначале прекращали рост, а затем рассасывались! Если рН крови в норме, чужеродные бактерии и микроорганизмы не имеют условий для размножения.

- в жертву приносится скелет, так как в целях ощелачивания магний и кальций вымываются из костей, что приводит к развитию остеопороза.

- в ответ на закисление организм выбрасывает в кровоток избыточное каличество кальция. Этот избыток организм стремится удалить, но откладывает его, к сожалению, не обратно в кости, а на поверхность костей и суставов, а также в почках, желчном пузыре. Начинается помутнение хрусталика, ускоряется развитие катаракты и т. д.

- плохо усваиваются витамины и микроэлементы.

- возникают заболевания сосудов, сердца, суставов, крови.

- хроническое закисление также может вызывать гипофункцию щитовидной железы, головные боли, тревожность, бессонницу, отеки.

- возникают хроническая слабость и боли в мышцах.

- кислая реакция слюны разрушает зубы.